Возникновение собственного винокурения на Руси историки относят к

середине XV века, когда начинается выгонка спирта из ржаного сырья.

«Водкой» хлебное вино стали именовать только в середине XIX века. Она

моментально становится концентрированным выразителем зерновой и хлебной

стоимости.

Сырье было крайне дешево, ценность готового продукта в десятки раз

перекрывала стоимость сырья, и если учесть еще удобство транспортировки и

хранения, то все это превращало хлебное вино в идеальный товар для

государственной торговли.

Первую государственную монополию на производство и продажу хлебного вина

ввел Иван III. В 1472–1478 гг. на смену относительно бесконтрольному

производству алкогольных напитков приходит жесткий государственный

контроль за производством и продажей вина. С этого времени дозволялось

«варить питья» только для домашнего употребления по семейным праздникам,

но с непременным условием уплаты специальной пошлины (т.н. «явки»).

Явочное питье полагалось выпить за 3–5 дней, иначе оно могло быть

конфисковано. В 1532 г. путешественник и богослов Альберт Кампенский

писал, что, не смотря на всю тяжесть, повеление сие выполняется

московитянами, как и все прочие, с необычайной покорностью. В 1696 году

Петр I учредил третью государственную монополию. Через 20 лет, в 1716

году, царь ввел свободу винокурения в России, обложив производителей

«винокурной пошлиной».

Четвертая монополия была введена (по инициативе министра финансов

Сергея Юрьевича Витте) в 1894 году, но в полной мере действовала с 1906

по 1913 год. Винная монополия распространялась на очистку спирта и

торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные заводы могли

принадлежать частным предпринимателям, однако производимый ими спирт

покупался казной, проходил очистку на государственных складах и

продавался в государственных винных лавках. В 1913 году общая выручка от

винной монополии составила 26 процентов доходов бюджета России.

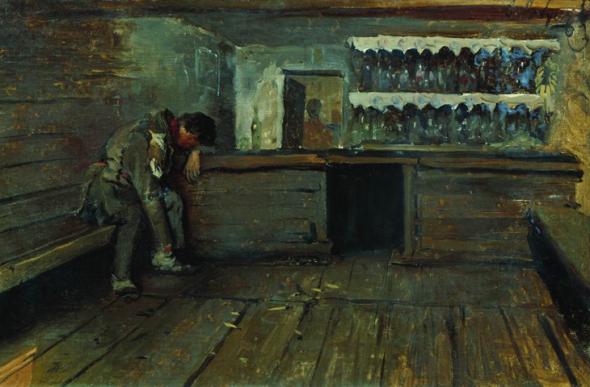

Кабацкая Россия

Очень важным обстоятельством в истории винной монополии государства

стала замена корчмы на «царев кабак», который становится на многие годы

атрибутом русской повседневной жизни. Кабак – питейное заведение нового

типа – впервые появился по воле Ивана Грозного в 1552 г. Он построил в

Москве на Балчуге особый дом, названный по-татарски «кабаком», в котором

опричники охотно расставались с неправедно нажитыми деньгами. Борис

Годунов продолжал насаждать кабаки по городам.

Вольные корчмы функционировали сезонно: осенью, после окончания

работ, и зимой. Во многих местах корчмарь избирался населением на строго

определенный строк; общинное самоуправление следило за качеством и

мерой употребления алкоголя, за поведением во время застолья, таким

образом, употребление вина было в какой-то мере подконтрольно обществу.

Царевы же кабаки отдавались на откуп. Откупщик, выплатив казне

определенную договором сумму, цены и объем продаж устанавливал сам.

Водочные бунты

При царе Алексее Михайловиче в 1648 г. в Москве и других городах

прокатились народные, в том числе и «кабацкие» бунты, в которых

городских ремесленников поддержали пригородные крестьяне. Это было

выступление, по выражению Ключевского, против «царских временников»,

чинивших беззакония и многие обиды простому народу. Кроме требования

убрать наиболее одиозные фигуры, народ выступал за отмену откупной

системы на разные государственные отрасли: таможню, кабаки, винокурение и

т.д. После подавления бунтов царь Алексей Михайлович в 1649–1650 гг.

созвал Земский собор. В Соборном Уложении 1649 г. 22 глава – «Указ о

корчмах» – определяла борьбу правительства с производством и продажей

спиртных напитков частными лицами, то есть с кормчеством. Земский собор

1652 г. вошел в историю как «собор о кабаках», главным вопросом которого

была реформа питейного дела.

Правительство запретило феодалам держать в своих поместьях и вотчинах

кабаки и вести торговлю вином. По ходатайству духовенства и думных

людей были изданы правила, по которым в меньших селах не дозволялось

держать кабаков, а в городах разрешалось держать только по одному

кружечному двору, в которых дозволялось торговать вином только на вынос

ведрами, кружками и укрупненными чарками. Запрещалось торговать

напитками в долг или под заклад, чтобы «питухи в напойных долговых

деньгах напрасно не помирали и душевредства бы на кружечном дворе у

головы и целовальников с питухами не было». Одному «питуху» не велено

было давать больше одной чарки вина; лицам священнического и иноческого

чина вино не продавалось, в постные дни торговля всеми хмельными

напитками полностью запрещалась.

Петровские времена

Петровская эпоха стала серьезной вехой на пути распространения спиртных

напитков и пьянства на Руси. Заготовка вина государством ведется как на

казенных заводах, так и с помощью подрядов. В середине XVII века

подрядное винокурение производило более 50% всего казенного вина. Для

большей прибыли правительству стало выгодно вернуться к откупному

содержанию питейных сборов. Энергичный и властный царь Петр, испытывая

острую нужду в деньгах для ведения Северной войны, в 1705 г. переходит к

откровенной откупной системе на всей территории России, сочетая ее с

казенной продажей. Для увеличения спроса на казенное вино Петр изъял

винокуренные сосуды у населения и даже пытался запретить домовое

винокурение служилым людям, в том числе помещикам.

Система, затрагивающая интересы правящего класса, не могла быть

долговечной, и Петр, зная это, через десять лет вводит свободу

винокурения в России: «во всем государстве как вышним так и нижним

всяких чинов людям вино курить по-прежнему для себя и на подряд

свободно». Налогами облагались все промысловые винокуры (25 копеек в

полгода). В петровское время было открыто много новых точек продажи вина

– питейные избы, питейные стойки.

Конец прекрасной эпохи

14 мая 1885 г. вышел закон «О раздробительной продаже напитков», по

которому кабаки упразднялись и заменялись винными лавками, торгующими на

вынос. Однако после принятия нового закона понадобилось несколько лет,

чтобы стекольная промышленность наладила массовое бутылочное

производство. Пьянство выплеснулось на улицу, а разовая доза увеличилась

с чарки до бутылки.

Все же меры по упорядочению торговли алкоголем, наряду с постоянным

повышением акциза на спирт дали свои плоды. Российские реформы 1860–1880

гг. в сфере производства и продажи спиртных напитков и разработки мер

по борьбе с пьянством могли оказаться весьма эффективными. В середине

80-х годов спрос на алкоголь стал снижаться. Однако введение винной

монополии вновь кардинально изменило ситуацию. Новая винная монополия

вводилась под флагом усиления борьбы с пьянством и попечением о народной

трезвости.

Менделеев и водка

В разработке и проведении питейной реформы самое активное участие

принимал Д.И. Менделеев, который будучи членом «Комиссии по изысканию

способов к упорядочению производства и продажи спиртных напитков»

(создана в 1895 г.), предложил систему экономических мер. Годом раньше

правительством России был запатентован продукт, который и стал считаться

на мировом рынке русской водкой: хлебный спирт, перестроенный и

разведенный затем по весу водой точно до 40-градусной крепости.

В самой же системе распространения монополии четко прослеживается

намерение правительства поддержать падавший питейный сбор. Монопольная

система не только не ликвидировала кабаки, но впустила водку в семью, в

домашний быт. Распространенным явлением становится уличное пьянство.

С введением винной монополии государство получило стабильный и весьма

существенный источник дохода. За 18 лет деятельности монополии питейный

доход казны вырос в три раза. В целом же к 1913 году он составлял 27%

общих доходов казны.

Доходы казны

Казна получала доход от винной монополии тремя способами: через акциз,

коммерческую прибыль и продажу лицензий. Производители спирта и пива

платили акциз, по содержанию чистого спирта в выпускаемом продукте. На

каждом перегонном кубе в империи стоял сложный автоматический аналоговый

вычислитель, измерявший расход спирта, его плотность и температуру.

Акциз составлял две трети доходов от казенной винной монополии. Еще

около трети было коммерческой прибылью от казённой хозяйственной

операции — то есть от очистки спирта, изготовлении водки и продажи ее в

казенных лавках. И наконец, продажа свидетельств на право торговли для

ренсковых погребов, пивных лавок и трактиров давало незначительный

доход, так как они были дешевыми.

Винная монополия была очень удачным в финансовым смысле предприятием,

поступления от нее к началу войны примерное соответствовали расходам

казны на все невоенные государственные нужды (госуправление,

правоохранительная деятельность, образование и здравоохранение,

поощрение сельского хозяйства и предпринимательства, социальные

программы).

Оцените материал:

ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.

Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.

|